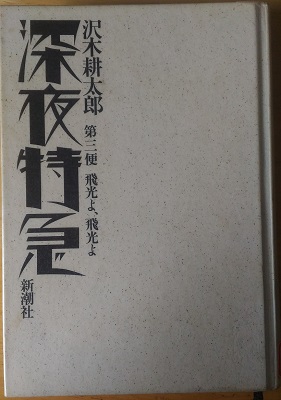

『深夜特急第3便 黄金宮殿(沢木耕太郎 著)』の感想レビュー。

【深夜特急第1便】日常にある閉塞感を突破するには外の世界に出よう【沢木耕太郎】

【深夜特急第2便】インドの雑踏を抜けシルクロードを伝いペルシャへ【沢木耕太郎】

【深夜特急第3便】アジアからヨーロッパへ旅の終わりに取った行動とは?【沢木耕太郎】←イマココ

刊行当時の若者たちに刺さり、大量のバックパッカーを生み出したレジェンド本。

その内容は、世界中を身一つで貧乏旅行する旅行本第三便!

各章、本文の引用のみで紹介。

最後に感想を書くよ!

もくじ

3巻の行程

トルコ(エルズスム、トラブソン、サムスン、アンカラ、イスタンブール)

→ギリシャ(テサロニキ、アテネ、ミケーネ、スパルタ)

→イタリア(ブリンディジ、フォッジア、ローマ、フィレンツェ、ジェノヴァ)

→モナコ

→スペイン(マドリード)

→ポルトガル(リスボン、ザグレス)

→フランス(パリ)

→イギリス(ロンドン)

第十三章:使者として

アンカラで”使者”としての役割を果たした私は、イスタンブールに着くと、

アジア・ヨーロッパ間を往復するフェリーで「五リラ五十クルシュの優雅な旅」を楽しんだ・・・

ほぼ六時間も茫然と窓の外を眺めていたらしい。

いや、外は闇だったから、眺めていたのは私の心の奥だったのかもしれない。

だが、おそらく、最大の理由は時間にあった。

毎日が祭りのようだったあのの香港の日々から長い時間が経ち、私はいくつもの土地を経巡ることになった。

その結果、何かを失うことになったのだ。

旅は人生に似ている。

以前私がそんな言葉を眼にしたら、書いた人物を軽蔑しただろう。

少なくとも、これまでの私だったら、旅を人生になぞらえるような物言いには滑稽さしか感じなかったはずだ。

しかし、いま、私もまた、旅は人生に似ているという気がしはじめている。

たぶん、本当に旅は人生に似ているのだ。

どちらも何かを失うことなしに前に進むことはできない・・・。

第十四章:客人志願

何かが違っている---

私はトルコからギリシャに入ることで、アジアからヨーロッパへ、

イスラムからキリスト教圏へ、茶の国からコーヒーの国へ来てしまっていた・・・

旅は私に二つのものを与えてくれたような気がする。

ひとつは、自分はどのような状況でも生き抜いていけるのだという自信であり、

もうひとつは、それとは裏腹の、危険に対する鈍感さのようなものである。

だが、それは結局コインの表と裏のようなものだったかもしれない。

「自信」が「鈍感さ」を生んだのだ。

私は自分の命に対して次第に無関心になるつつあるのを感じた。

kのアクロポリスの丘は本当の廃墟ではなかった。

注意深く荒らしたままにしてあるという気配が色濃く漂っている。

パルテノン神殿はどの角度から見ても間違いなく美しかったが、

その姿は、信仰の地として生きるでもなく、

廃墟として徹底的に死に切るわけでもなく、

ただ観光地として無様に生き永らえていることを恥じているようでもあった。

(中略)

アクロポリスの丘で生きていたのは野良猫だけだった。

私が、これまで通ってきた国では、どこでも人々は「茶」を飲んでいたが、

面白いことにどこでも「チャ」か「チャイ」と発音されていたという話をすると、

ハナモチ氏はそうか、そうかというように深くうなずき、

トルコ人はチャイが大好きだが、

ギリシャ人はチャイを飲まずにコーヒーを飲むのだと言う。

そして、チャイの国はみんな仲間なのだ、と言い出した。

なるほど「アジアはひとつ」などという言い方にはどこからどkまでがアジアなのかわからないという曖昧さがあったが、

茶を飲む国とコーヒーを飲む国に分ければわかりやすい。

もしそれを基準にすれば、トルコまでがアジアということになる。

調子にのってはしゃぐハナモナ氏に、しかし、と私が水を差した。

「イギリス人も紅茶が好きだよ」

「英語でチャイは何という?」

「ティー」

「フランス語では?」

「テ」

「ドイツ語では?」

「たぶん、テー」

「ほら」

「何が」

「彼らはTで始まるチャイを飲んでいる。

でも、僕たちはCのチャイを飲んでいるのさ」

その時は笑うだけだったが、あるいは一面の真理をついていたのかもしれなかった。

いずれにしても、私はトルコからギリシャに入ることで、

アジアからヨーロッパへ、

イスラム教圏からキリスト教圏へ、

茶の国からコーヒーの国へ、

「C」の茶の国から「T」の茶の国へと、

違う種類の国へ来てしまっていたのだ。

(旅先で出会う既視感に対して)

あるいは、変わったのは、土地でもなく、私でもなく、旅そのものなのかもしれなかった。

いや、確かに土地も私も変化しただろう。

だが、それ以上に、旅が変化しているのだ。

旅がもし本当に人生に似ているものなら、旅には旅の生涯というものがあるのかもしれない。

人の一生に幼少期があり、少年期があり、

青年期があり、壮年期があり、老年期があるように、長い旅Ⅿ恐れに似た移り変わりがあるのかもしれない。

私の旅はたぶん青年期を終えつつあるのだ。

何を経験しても新鮮で、どんな些細なことでも心を震わせていた時期はすでに終わっていたのだ。

そのかわりに、辿ってきた土地の記憶だけが鮮明になってくる。

年を取ってくるとしきりに昔のことが思い出されるという。

私もまたギリシャをたびしながらしきりに過ぎてきた土地のことが思い出されてならなかった。

私の旅がいま、壮年期に入っているのか、すでに老年期に入っているのかはわからない。

しかし、いずれにしても、やがてこの旅にも終わりがくる。

第十五章:絹と酒

僕はいま、世界中の宝石を打ち砕いて敷きつめたような、壮麗な海の上にいます。

しかし、船の上で僕が感じていたのは、不思議なことに深い喪失感だったのです・・・

西への途上で出会う誰もが危うさを秘めていました。

とりわけそれが一人旅である場合はその危うさが際立っていました。

一年を越える旅を続けていればなおさらのことでした。

しかし、と一方では思うのです。

このような危うさをはらむことのない旅とはいったい何なのか、と。

(中略)

滅びるものは滅びるにまかせておけばいい。

現代にシルクロードを蘇らせ、息づかせるのは、学者や作家などの成熟した大人ではなく、

ただ道を道として歩く、歴史にも風土にも知識の無い彼ら(若者)なのかもしれません。

彼らがその道の途中で見たいものがあるとすれば、仏塔でもモスクでもなく、おそらくそれは自分自身であるはずです。

それが見えないままに、道の往来の途中でついに崩れ落ちる者も出てきます。

クスリの使い過ぎで血を吐いて死んでいったカトマンズの若者と、そうした彼らとのあいだに差異などありはしないのです。

死ななくて済んだとすれば、それはたまたま死と縁が薄かったというにすぎません。

しかし、とまた一方で思います。

やはり差異はあるのだ、と。

結局、徹底的に事故に淫することが出来なかったからだ、と。

少なくとも、僕が西へ向かう旅のあいだ中、異様なくらい人を求めたのは、それに執着することで、

破綻しそうな自分に歯止めをかけ、バランスをとろうとしていたからなのでしょう。

そしていま、ついにその一歩を踏みはずすことのなかった僕は、地中海の上でこうして手紙を書いているのです。

第十六章:ローマの休日

ミケランジェロの「ピエタ」に衝撃をうけ、

61歳のアン女王と束の間の『ローマの休日』を過ごした私は、

ヴェネチア行きを取り止めて、一路、モナコのカジノを目指す。

今度はワインを奢ってくれた。

しかし、そのワインを呑みながら、私は複雑な思いを抱いていた。

このマルコは、私と同じ歳だというのに、既に結婚し、子供をもうけ、妻のかわりに子守まで引き受けている。

まさに地に足をつけた生活をしている。

(中略)

二人が自分の手の届かない美しいものを生み出し、育んでいることに、ふと、焦燥感のようなものを覚えた。

第十七章:果ての岬

マドリードで、昼は蚕の市をひやかし、夜は居酒屋をはしごして、”無”に蝕まれていた私は、

ポルトガルの果ての岬サグレスで「旅の終わり」の汐どきをようやく掴まえた・・・

「状況はどんどん変化していくし、データなんかは一年で古びてしまう。

それに経験というヤツは常に一面的だしね」

「知らなければ知らないでいいんだよね。

自分が知らないということを知っているから、必要なら一から調べようとするだろう。

でも、中途半端に知っていると、それに囚われてとんでもない結論を引き出しかねないんだな」

「どんなにその国に永くいても、自分にはよくわからないと思っている人の方が、結局は誤らない」

なるほど、と思った。

日本にも、外国にしばらく滞在しただけでその国の全てがわかったようなことを喋ったり書いたりする人がいる。

それがどれほどのものかは、日本に短期間いた外国人が、自国に帰って喋ったり書いたりした日本論がどこか的外れなのを見ればわかる。

日本人の異国論だけがその弊を免れているなどという保証はないのだ。

わかっていることは、わからないということだけ、という彼の言葉は新鮮に響いた。

第十八章:飛光よ、飛光よ

パリで数週間を過ごしたあと、ロンドンに向かった。

税関で多少のトラブルはあったものの無事終着点に着いた私は、日本への電報を打ちに中央郵便局に出かけるが・・・

日本に帰ることはできる。

だが、帰ることに現実感がない。

喜びも湧いてこなければ寂しさがあるわけでもない。

妙に無感動なのだ。

ロンドンの中央郵便局へ電報を打ちに行くというのは、この旅の一応のクライマックスではあるのだ。

別に頭の中でファンファーレが鳴り響く必要もないが、それらしい感慨があってもよさそうなものではないか。

全体の感想

この本を読もうと思ったきっかけは、見城徹氏の『読書という荒野』に紹介されていたから。

【読書という荒野】読書の量が人生を決める。苦しくなければ読書じゃない!【見城徹】

見城氏のこの本による解釈が面白くて僕も本で見た次第。

深夜特急の終了は、ロンドンで『ワレ到着セリ』という電報を打つことだったんだけど、

ロンドンで打った電報は『ワレ到着セズ』。

『深夜特急』の物語はここで終わるけど、沢木さんは旅をつづけたのかな?

それとも旅を終えたのだろうか?

終えたとしたら『ワレ到着セズ』の意味は?

1,2,3巻と長いノンフィクションの物語だからこその感動。

あぁ、なんか旅に出たくなる!